Kalau kita cermati, mengapa sarjana-sarjana ini berusaha keras mengangkat isu islamisasi, dewesternisasi, atau desekularisasi? Nampaknya mereka sepakat bahwa ilmu itu selamanya tidak pernah netral.

|

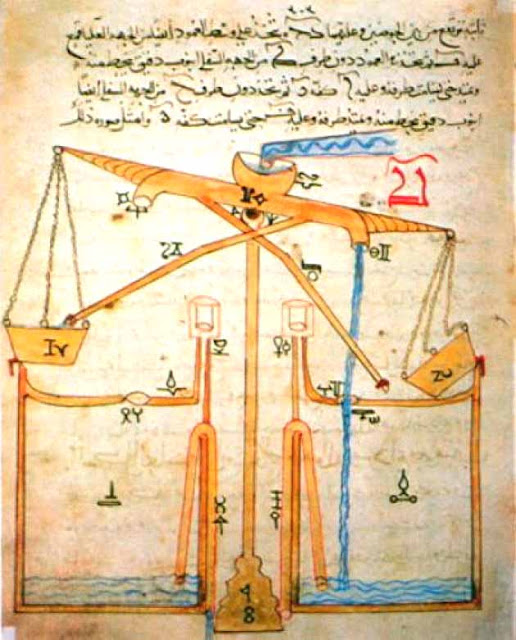

| Sumber Gambar : https://www.hidayatullah.com |

BANYAK orang beranggapan bahkan berkesimpulan bahwa sains hanya untuk sains: scientia gratia scientiae. Atau berpendapat sains itu netral, dan tak pernah ada sains yang ditunggangi ideologi, kepercayaan atau agama tertentu. Maka istilah “sains Islam” itu hanya isapan jempol, ilusi belaka, kata mereka. Dan upaya-upaya islamisasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh beberapa kalangan selama ini hanya khayalan dan lebih ke arah justifikasi sains dengan dalil-dalil agama. Istilah derogatifnya, “ayatisasi” sains.

Itulah beberapa kecurigaan umum yang terjadi di kalangan beberapa sarjana belakangan. Namun, sebelum kita terburu-buru berkesimpulan seperti di atas, ada baiknya kita mencoba teliti lagi, apa betul sains itu netral, apa memang dalam Islam tidak ada sains?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengajak kita menjumpai atau mencari ulang beberapa hal penting terkait dengan sains; definisinya, sejarahnya, dan apa yang terjadi di dunia Islam terkait dengan diskursus sains.

Untuk itulah INSISTS cabang Malaysia telah menggelar diskusi bersama Dr Syamsuddin Arif untuk mengotak-atik kembali sains dan hubungannya dengan Islam. Pada kesempatan itu Ustadz Syams – begitu sebagian memanggilnya – melemparkan poin-poin yang mendesak untuk dibahas, yakni tentang definisi sains, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sains, dan yang terakhir diskursus Islamisasi sains.

Menurutnya, selama ini sains tidak mempunyai definisi tunggal. Bahkan para saintis tak pernah memikirkan apa itu sains walaupun ia melaksanakan sains sehari-hari. Walaupun demikian ada rumusan secara sengaja atau tidak sengaja disepakati dan dibuat pijakan bahwa sains itu merupakan upaya manusia untuk mengerti, memahami, dan menjelaskan alam tabi’i yang terbatas pada alam syahadah (dapat dicerap oleh panca indera).

Sedang yang tak bisa ditangkap oleh panca indera tidak lagi masuk obyek sains, menurut rumusan tersebut.

Kalau merujuk ke akar katanya, istilah sains diambil dari bahasa Latin scio, scire, scientia, yang bermakna “aku tahu, mengetahui, pengetahuan” tentang apapun oleh siapapun dengan cara apapun dalam perjalanan waktu telah dan terus mengalami pengerucutan maknawi (semantic reduction) hingga sekarang dibatasi untuk menunjuk pengetahuan manusiawi (bukan ilahi) mengenai alam jasmani (bukan rohani) dan alam nyata (bukan alam ghaib) secara empiris, induktif dan quantitatif.

Dengan demikian, yang disebut sains itu hanyalah seperti fisika, biologi, kimia, dan cabang-cabangnya yang meliputi astrofisika, geofisika, thermofisika dan lain-lain, dan di luar itu bukanlah sains.

Nampaknya, sains sekarang yang sangat sempit ini adalah hasil reduksi yang telah berabad-abad dan menjadi cara pandang yang mapan melalui icon utamanya, yakni tokoh-tokoh sains seperti Isaac Newton dengan Newtonian Revolution-nya, Albert Einstein dengan teori relativitasnya, Neils Bohr dengan teori atomnya, Charles Darwin dengan teori evolusinya, Antoine Laurent Lavoisier dengan revolusi kimianya, Johannes Kepler dengan Motion of the Planets-nya, Nicolaus Copernicus dengan Heliocentric Universe-nya, dan lain

sebagainya.

Lalu seperti apa sains sebelum pengertiannya menyempit? Nah, inilah permasalahannya. Ketika sains yang menyempit itu sudah “established”, orang cenderung melupakan sejarah. Padahal sejarah itu yang menguatkan akar suatu peradaban. Suatu peradaban terlihat kukuh dan kokoh kalau ia didukung dengan histori yang mapan. Oleh karena itu, melihat sejarah sains ke belakang, sejauh apapun jaraknya, amat penting bagi seseorang.

Di masa peradaban Islam berpapasan dengan keilmuan dari luar, utamanya Yunani, maka pemimpin Islam dan ulamanya berdiskusi panjang apakah ilmu ini perlu diambil atau ditinggalkan.

Diskusi ini terjadi cukup sengit di antara ulama dan pemimpin Umat Islam saat itu, antara Khalifah Al-Makmun dan Imam Ahmad bin Hambal dan diteruskan oleh al-Ghazali dan Ibn Rusd, bahkan Ibn Taimiyyah juga mempunyai tempat yang tidak kalah pentingnya mengenai hal ini.

Menurut Al-Ghazali, sains itu manusiawi (kasbi), yakni ilmu yang didapatkan oleh manusia melalui upaya yang dilakukannya. Ilmu seperti ini tidak pernah mencapai puncak kepastian, tapi hanya mendekatinya saja.

Sedangkan menurut Ibn Rusd, sains itu tidak pasti, tapi ia bisa benar. Karena, menurutnya, kalau ia tidak benar pasti tidak ada gunanya. Nyatanya, sampai sekarang ia digunakan berguna kepada banyak orang.

Jadi, dalam sejarahnya, yang dimaksud sains itu sebenarnya ilmu yang secara langsung tidak diajarkan nabi. Sebab itulah ia disebut kasbi dan karena itu pula ia menjadi perdebatan. Namun walaupun menjadi perdebatan, ulama-ulama dulu mencoba memproses ilmu itu dengan tasawwur Islami (islamic worldview). Dan ilmu ini belum mengalami penyempitan sebagaimana saat ini.

Naifnya, sains sekarang yang sudah menyempit pengertiannya itu sudah terlanjur menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan suatu peradaban. Makanya Islam sekarang dianggap mundur gara-gara tidak banyak memegang peranan dalam sains dan teknologi.

Bagaimana umat Islam menyikapi kondisi keterbelakangannya terkait dengan kemajuan sains?

Menurut doktor yang sempat “nyantri” selama empat tahun di Frankfurt ini, sempat ada tiga arus pendapat dalam merespon sains dari kalangan orang Islam. Tapi semuanya menurutnya bermasalah. Arus pertama, menyatakan ”Islam Yes dan Sains No!”; arus kedua menyatakan ”Islam Yes dan Sains Yes!”; dan ketiga menyatakan ”Sains Yes dan Islam no”.

Kenapa ketiga-tiganya bermasalah? Hal ini karena yang pertama sangat ekstrem tidak mau tahu tentang sains. Kelompok ini dikomandani oleh Syeikh al-Bakri. Sedangkan kelompok kedua, walaupun kelihatannya hendak mengkompromikan antara Islam dan sains, ternyata ending-endingnya mau menundukkan agama kepada sains, dimana ayat-ayat agama harus ditafsir mengikut selera sains. Kelompok ini dimotori oleh Ahmad Khan, Afghani. Sementara yang ketiga, sangat ekstrem menolak Islam dan sangat pro sains. Menurut kelompok ini, untuk memajukan Islam haruslah mempelajari sains. Jika setelah belajar sains tidak juga maju-maju, maka berarti yang bermasalah adalah agamanya, maka tinggalkan agama itu dan teruskan gunakan sains. Kelompok ini dimotori oleh Thaha Husayn.

Selanjutnya pembicara menyebut empat macam cara bagaimana orang menghidupkan sains dalam Islam; cara saintisis, historis, sosiologis, dan yang holistik.

Pertama itu cara saintis. Cara ini seperti yang dilakukan Akhmad Khan di atas. Namun ujung-ujungnya “westernisasi Islam”, memaksa Islam mengikuti gaya sains. Masih cara-cara saintis, apa yang dilakukan Tantawi Jawhari, Maurice Bucaille, dan Harun Yahya adalah upaya yang disebut oleh pemateri sebagai ”saintifikasi al-Quran”.

Kedua itu cara historis. Cara ini bagaimana kembali lagi ke sejarah. Menghidupkan sejarah lama dengan mengangkat lagi sains-sains di masa ulama silam. Ada dua aliran pegiat cara ini. Pertama aliran orientalis seperti Ernest Renan dan Max Horten dan kedua aliran revisionisme seperti Sabra, Sezgin dan Saliba.

Ketiga adalah cara sosiologis. Cara ini adalah apa yang dijalankan oleh Ziauddin Sardar dan kawan-kawannya yang mengkritik sains sebagai produk masyarakat Barat, sebagai bagian dari peradaban modern yang membawa nilai-nilai khasnya yang belum tentu pas jika diterapkan oleh bangsa-bangsa lain.

Lalu yang Keempat itu cara holistik. Cara ini dibagi kepada empat model. Pertama apa yang dilakukan oleh Sayyed Hossein Nasr yang dikenal dengan “desekularisasi ilmu”. Kedua, apa yang dijalankan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas yang dikenal dengan “dewesternisasi ilmu-ilmu kontemporer”. Ketiga, yang diusung oleh Ismail Raji al-Faruqi yang masyhur dengan ”Islamisasi Ilmu”.

Menurut pemateri, kerja Nasr cukup mendalam dan menyeluruh. Namun sayangnya, ide desekularisasinya ternyata ditunggangi oleh pluralisme agama sehingga yang beliau kampanyekan adalah konsep “scientia sacra”. Sementara kerja keras al-Faruqi hanya untuk mengislamkan ilmu-ilmu sosial dan tidak ilmu-ilmu alam (natural sciences). Karena menurutnya, yang perlu diislamkan adalah ilmu-ilmu sosial yang memang penuh penyakit yang komplikasi. Sedangkan sains natural menurutnya sudah Islami, sehingga tak perlu lagi diislamkan. Sedangkan menurut Profesor Naquib al-Attas, pada ilmu-ilmu kontemporer saat ini, ada virus yang telah menjadikannya tidak Islami. Ilmu pengetahuan modern saat ini telah dijangkiti oleh cara-cara pandang non-Islam yang pada gilirannya menjadikan para ilmuwan Muslim semakin menjauh dari Islam.

Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu mengenal virus-virus itu dan cara membunuhnya. Virus-virus itu berupa sekularisme, pluralisme, ateisme, liberalisme, dan isme-isme lainnya. Jika semua virus itu bisa dihilangkan, maka ilmu-ilmu itu selanjutnya akan memasuki proses islamisasi.

Kalau kita cermati, mengapa sarjana-sarjana ini berusaha keras mengangkat isu islamisasi, dewesternisasi, atau desekularisasi? Nampaknya mereka sepakat bahwa ilmu itu selamanya tidak pernah netral. Ia selalu diboncengi ideologi di mana ia tumbuh dan berkembang. Jika demikian adanya, maka setiap ilmu punya konsekuensi-konsekuensi baik positif maupun negatif, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, secara terbatas ataupun luas, dan bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan manusia.

Sains, dengan demikan juga merupakan pengetahuan yang tidak berdiri di ruang hampa. Ia merupakan upaya-upaya manusia untuk memahami alam tabi‘i ini pasti tidak netral. Hanya saja mungkin ada yang sifatnya universal, seperti teknologi dan metodologi, namun ada yang partikular yang sifatnya eksklusif pada masing-masing aliran seperti yang ontologikal, epistemologikal dan aksiologikal yang berbeda-beda yang terdapat pada masing-masing aliran. Semua itu berlaku di dunia sains.

Sumber : https://www.hidayatullah.com

Penulis : Akhmad Rafi‘i Damyati

![Sains Islam Bukan Mitos [1] Sains Islam Bukan Mitos [1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZA6OFdBoROyRAmhLZY1yBUuzuXq3Cfrd6mk0m1oyLsN72UdxjAq7oPpLRfibsMUrqFWpPjHyz8SJGbw_Ef-hotcvdIvICxN0VTLkUanzmdTTqSUd5odb4W-aClRhsaGOZJE7RlxrT8w7k/s72-c/sains-islam-bukan-mitos.jpg)

![Sains Islam Bukan Mitos [2] Sains Islam Bukan Mitos [2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhI3Ey80K7L1OzbT81vEZx6i47OMYIN9CxSWCLjDELeU3qaK4pM5fLev541__ZRZmrNNdsmWfNGfG2BrNGy_Qd1jWDBY_JP9qqsC5p1llVk7Rqssp19WYqb9kshb39NXq4gR5fUQlwKp0c/s72-c/sains-islam-bukan-mitos.jpg)